::总介::

柯律格(Craig Clunas)

英国牛津大学艺术史系教授,学术专长为中国美术史,尤其是明清物质文化。柯律格曾于1974年前往北京学习中文,分别于剑桥大学及伦敦大学亚非学院(SOAS)取得学士与博士学位。柯律格曾担任伦敦维多利亚与艾伯特博物馆(Victoria & Albert Museum)中国部资深研究员兼策展人十余年,并先后任教于萨塞克斯大学(University of Sussex),伦敦大学亚非学院(SOAS)和牛津大学。他于2014年担任大英博物馆(Britism Museum)年度展览”明朝:改变中国的五十年”的策展人。

本文编译节选自柯律格《全球比较的艺术》一文,讨论的是西方古典艺术史(即1950年之前的艺术史)的中西艺术比较。

古典艺术史家认为,东方艺术与西方艺术是同源的,都是由至高无上的希腊艺术为源头传播发展的。这种观点对现代人来说颇为可笑。可是,就算东方艺术与西方艺术不同源,当代东西方关于艺术史的叙述却也惊人地一致。假如调查国内大众对艺术史的第一反应,有多少人会第一时间想到文艺复兴、米开朗基罗、印象派、梵高、毕加索、安迪沃霍尔等词,而非中国的艺术理念与艺术家呢?在中国学生及学者还在努力补习西方艺术史时,西方的部分学者已经在学科反思中意识到了这一问题(可参见{译/Translation} 1.1、1.2)。最近的例子如美国艺术史家朱利安·贝尔(Julian Bell)于2007年出版的《镜像世界:新艺术史》(Mirror of the World: A New History of Art)就标榜其是一本“描述真正的全球图景,连通不同时空的文化”的艺术史,这与国内学者如朱青生的努力方向不谋而合。再比如柯律格自嘲道,像他这样专攻中国艺术史也可以在英国大学当上艺术史系(而不是东亚研究等非主流院系)教授,也算是一个进步的表现。

其实,西方艺术史中一直是有“非西方”艺术的位置的,只不过一直从属于西方视角的单一叙事而已。柯律格认为,西方艺术史一直是在一种“所有历史都已写好”的假设下发展的,其他材料都不过是在佐证而不是推翻这个假设。中国艺术界所存在的不被西方艺术史所认可的焦虑,或许也溯源于此。在西方古典艺术史中从来就没有非西方艺术的公正位置。本文就是对这一叙事的追溯。

:: 译文 ::

德国艺术史家约阿希姆·冯·桑德拉特(Joachim von Sandrart,1606-88)在其1675年的著作《德国建筑、雕塑和绘画艺术学派》(Teutshe Academie der edlen Bau-, Bild-, und Mahlerey-Kunste)曾这样描写中国画:“他们对万物只是线描,没有阴影,没有模型,加上简单的水洗色彩。他们不知道如何把人物真实处理,或者其他形式的自然主义,而欧洲画家对此投入极大…真奇怪这些本可以很聪明的人们,为何对于透视技法一无所知… ”

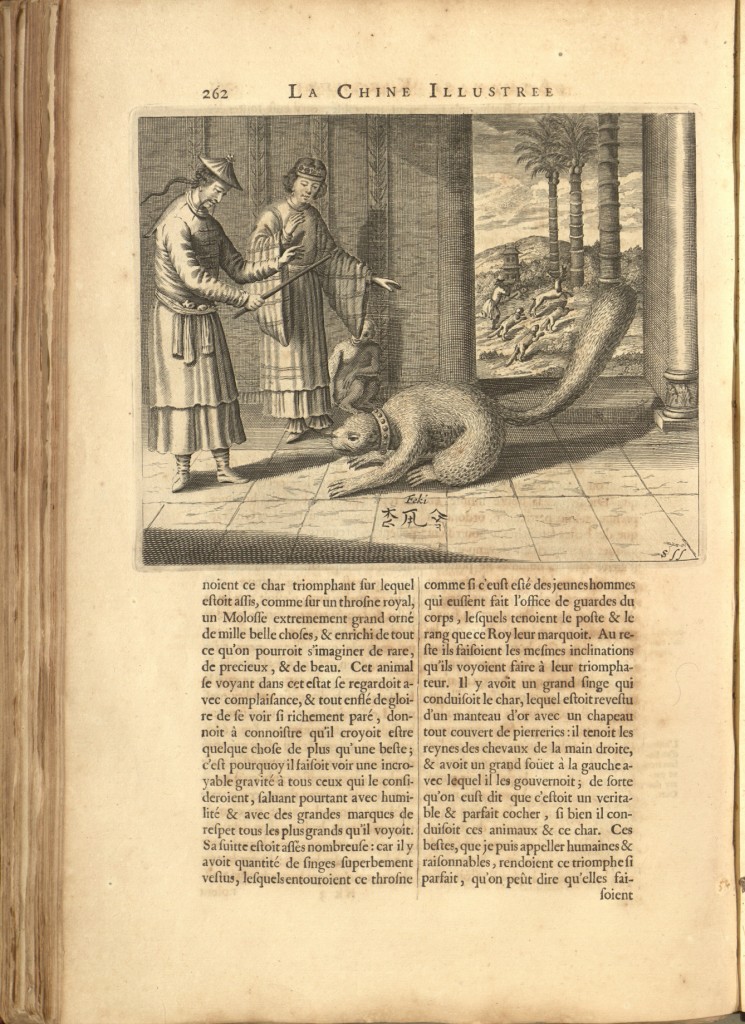

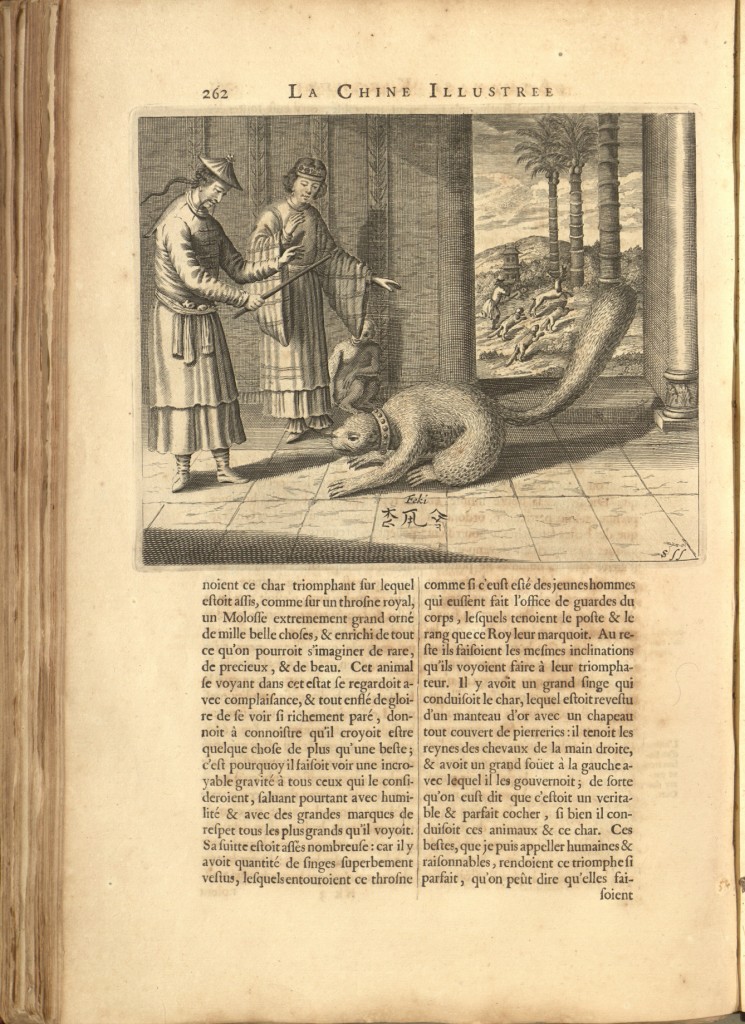

桑德拉特还说,他所见过的四幅中国画中有着奇异可笑的人物。然而,桑德拉特所见的也许根本不是中国画,而是如德国人阿塔纳斯·珂雪(Athanasius Kircher,1602-80)出版的《中国图志》(China Illustrata)…

↑(图1 《中国图志》内页)

↑(图2 《中国图志》内页)

↑(图3 《中国图志》中的徐光启与利马窦)

↑(图4 《中国图志》中的中国皇帝)

↑(图5 《中国图志》中的仕女)

…或荷兰人欧弗特·达波(Olfert Dapper,1636-89)出版的铜版画。

↑(图6 铜版画,中国山水)

↑(图7 铜版画,吉祥如意图)

↑(图8 铜版画,行乐图)

↑(图9 铜版画,中国寺庙)

↑(图10 铜版画,紫禁城门)

直到19世纪,桑德拉特绝不是欧洲唯一采用如此视角的学者,即从西方人擅长的领域出发去评价其他文明的艺术。德国艺术史家温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann, 1717-68)就认为古埃及的“劣等”艺术妨碍了希腊艺术的成就。英国艺术史家帕萨·米特(Partha Mitter)在其经典著作《饱受讥诽的怪物:欧洲看印度艺术》(Much Maligned Monsters: A History of European Reactions to Indian Art)中就描述了18-19世纪欧洲作者是如何拿印度艺术当反面教材来佐证真正的艺术的。米特还说明了印度早期被欧洲认为是写实风格的犍陀罗(Gandhara)艺术是如何不可避免地促进了文明的”全球传播论”,即亚历山大东征所带来的希腊化,催生了东方地区的“高等”写实艺术(这也是国内目前普遍接受的观点,即犍陀罗艺术作为希腊式佛教艺术继而影响更东方的中国。然而,这一观点被日本佛教美术史家宫治昭用详实的资料所否定,即犍陀罗艺术既不是希腊影响的产物,并且由于3世纪就已衰落也没有影响到中国佛教艺术——译者注)。

↑(图11 犍陀罗佛像)

这类以希腊为文明中心向全球扩散的叙事,即使在“有良心”的试图理解更宽广的视觉文化的学者中也绝不少见。众所周知,艺术史作为一门学科的发展主要是在德语国家。同英法相比,德语国家是没有广阔的殖民地的,尤其没有亚洲领地。然而,即使不是为统治广阔的殖民地服务,艺术史中的“东方主义”也依然作为一种根深蒂固的思想而存在,不管其人文主义的口号多响亮。

德国艺术史家库格勒(Franz Kugler,1800—1858)在1841年出版的《美术史手册》(Handbuch der Kunstgeschichte)是第一本真正的全球艺术史。即使只有极为有限的知识,这也是一次试图容纳欧洲以外广阔世界的良心尝试。不过他把分给中国的4页纸中3/4的篇幅都给了中国建筑,书法绘画一概没提。这种分类法本身就是欧洲中心的。

相比于其他历史,艺术史很出人意料地很早便想“全球化”。久负盛名的维也纳艺术史家维克霍夫(Franz Wickhoff,1853-1909)就对同时代的印象派、新艺术运动(Art Nouveau)以及克林姆(Gustav Klimt,1862-1918)对于日本艺术的挪用很感兴趣。

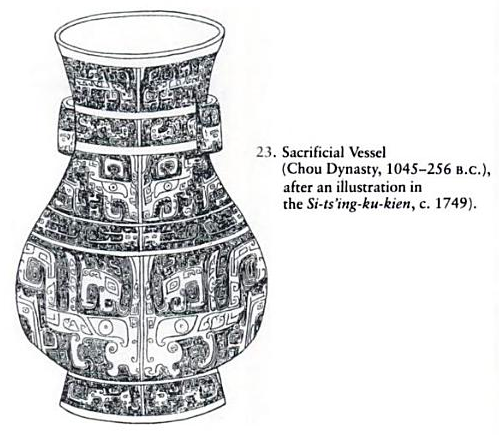

在1898年的《论历史的统一性与艺术的普世发展》(On the Historical Unity in the Universal Evolution of Art)一文中,他就尝试描述“19世纪西方与远东艺术的汇聚”。一方面,维克霍夫强调中国艺术是与西方不同的日本艺术的起源之一;另一方面,他又拒绝认可中国艺术是“独立发展的”,尽管到头来还是与西方艺术殊途同归。他非常赞美中国画,称其从来没有经过黑暗的中世纪,而以一种古典的谜之写实一以贯之。这种古典精神欧洲在罗马时代之后就已经失去了,直到文艺复兴后才找回。然而,中国画的这种品质却不是独创的。“这只是同一个传统绕了一大圈,所有现代文明国家的艺术都能被追溯到希腊。希腊的影响四处播洒。”维克霍夫对这种观点的信心绝对是和其所基于的研究材料成正相关的。维克霍夫实际上只引用了两个“中国”艺术的例子,一个是中国青铜器的清朝木刻版画(用来与希腊陶罐对比),另一个是现藏于卢浮宫的17世纪日本仿中国画(可能为歌川広重作品——译者注)。这样的论证基础太薄弱了,不过对维克霍夫来说不要紧。因为他的目的并不是研究中国艺术,而是把中国艺术放在一个已知的艺术史框架中。在这点上,维克霍夫和桑德拉特没有任何区别。

↑(图12 中国青铜器)

另一个例子是美国文艺复兴艺术史家勃伦森(Bernard Berenson,1865-1959)。1914年,他在佛罗伦萨的现哈佛大学文艺复兴研究中心写道,“我怀着极大的热情想要看看中国艺术商能给我什么。如果我年轻一些,或者身体好点,我会不顾一切去中国。”第二年,他又写道,“我多希望生活能重新来过!我应该像献身意大利那样献身中国。”勃伦森比较中国艺术与意大利艺术,认为中国艺术更有“灵性”,而意大利的锡耶纳画派是最接近东方艺术的。在比较丢勒(Albrecht Dürer,1471-1528)的作品和一幅宋朝的罗汉图时,勃伦森认为罗汉图的灵性和神性让丢勒变得寻常。

↑(图13 丢勒,格里高利圣咏,木刻版画,1511年)

,《罗汉图》,设色绢本,1178年-488x1024.jpg)

↑(图14 周季常(南宋),《罗汉图》,设色绢本,1178年)

在此,勃伦森提出了一种东方主义的经典观点,即东方艺术是灵性的神秘的。他并没有说锡耶纳画派与东方艺术存在因果关系,而和维克霍夫一样都认为东方艺术有谜之品质。然而,他们所知道的见过的中国艺术是少之又少。就连标榜“没有艺术,只有艺术家”的贡布里希的经典著作《艺术的故事》,在1950年初版中也仅仅提到了三个随意选取的中国画家。

既然所知如此之少,那为什么要比较呢?正如荷兰文化评论家米克‧芭尔(Mieke Bal)所说,“比较就是为了下结论,分高下,与观看的体验无关。”这种中西方艺术的判断和比较都是为了说明已有的艺术史框架。

同样的比较也发生在中国思想家康有为身上。康有为(1858-1927)曾于1904年造访意大利考察艺术。他把西方艺术分为了无生气的“过去”,和生机勃勃的“后来”,但都是写实的科学的。康有为对西方绘画的了解比勃伦森对中国的了解稍微多一点。他认为拉斐尔是西方第一位大师,而近世中国的绘画是粗浅散漫的,需要革新。中国在帝国主义面前的失败也是他这种革新想法的来源。然而,康有为认为写实风格和油画都是中国人发明的,并经由马可波罗传入欧洲。中国艺术所需要做的,就是回到宋元时期,因为那时的中国艺术远比了无生气的欧洲艺术优越。

事实上,20世纪初的欧洲艺术史界已经出现了不同的声音。在1901年,奥地利艺术史家史特任戈夫斯基(Josef Strzygowski)出版了颇具争议的《东方还是罗马?》(Orient oder Rom)一书。他认为中世纪之前的欧洲艺术与建筑的起源在近东,而非罗马。可惜的是,史特任戈夫斯基的反犹倾向给他的学术观点带来了污名。

对于艺术史来说,问题不是“我们对于中国艺术一无所知”,而是“我们对于中国艺术已经什么都知道了”。而艺术史之所以不是全球的,也正是因为“所有的答案都已写好”。因此,添加任何一章关于中国的(或者印度的,非洲的,马其顿的)艺术材料都于事无济。现有材料已经足够比较任何“异域”的艺术。我们应该做的是反思出发点。为何比较?为谁比较?摒弃已知,有多少是未知的?艺术史不应该因为有了太多材料,而忘记了为何出发。

::原文出处::

柯律格,《全球比较的艺术》,选自马克赛因·伯格(编)《书写全球史:21世纪的挑战》(2013年牛津大学出版社)165-176页。

Clunas, Craig, ‘The Art of Global Comparisons’, in Maxine Berg ed., Writing the History of the Global: Challenges for the 21st Century (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 165-176.

,《罗汉图》,设色绢本,1178年-488x1024.jpg)