:: 总介 ::

阮圆(Aida Yuen Wong),美国布兰迪斯大学(Brandeis University)艺术学院副教授,学术专长为东亚艺术史,尤其是跨文化的现代性,包括中日现代国画的交流,中法美学理论的交流等。她分别于加拿大西安大略大学和美国哥伦比亚大学获得学士和博士学位。阮圆即将出版的著作是晚清康有为(1858-1927)关于绘画书法的思考对于现当代中国艺术理论的影响。

阮圆作为新生代学者,在方法论上对于中国近现代艺术史研究的贡献获得了学术前辈的肯定。比如,牛津大学艺术史教授柯律格就认可了阮圆运用中日框架研究中国近代艺术[参见草乙译介壹㈠]。台湾中央研究院院士、原台北国立故宫博物院院长石守谦,也在《中国近代美术史研究的几种思考架构》一文中赞赏阮圆为近年来最能显示东亚视野的学者。他批判了传统艺术史“西方冲击—中国回应”的范式,并把“东亚视野”作为一种研究范式与“多元的modernity”与“回归中国主轴”等新兴范式相提并论。

本次译介选择的文章出自《书写近代中国艺术:史学研究》一书。本书是2009年在西雅图美术馆举办的《自然与情谊:吴环与苏立文收藏的近现代中国绘画》展览的图录集。这次展览是已故中国艺术史大家苏立文以及夫人的私人藏品,既包括齐白石、张大千、吴冠中、吴作人、庞薰琹、傅抱石等经典大师,也包括蔡国强、高行健、徐冰等当代名家。本书图录集的作者也是群星云集,收录了谢柏柯(Jerome Silbergeld),郭适(Ralph Croizier),万青力,沈揆一,安雅文(Julia Andrews)等中国艺术史名家对于近代美术史研究方法论的思考。讨论的焦点主要集中在以下几个问题:何为“现代性”?中国的“现代性”是沿用西方的概念,还是早在宋明时期就已出现?何为中国艺术的“现代主义”,是发生在20世纪初,还是20世纪末?又有哪些艺术家或流派能够代表“现代主义”?

相比之下,本文中的阮圆提出了一个更直接的问题,“为什么中国没有大师之作?”。进一步说,如果中国有那么多艺术大师,为什么有那么少的大师之作?这个问题乍一看有违常识。中国艺术史怎么可能没有大师之作呢?就在2013年,伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria & Albert Museum)才举办了广受好评的《中国书画大师之作 700-1900》(Masterpieces of Chinese Painting 700-1900)展览,从宋徽宗《瑞鹤图》到八大山人的《河上花》,选品跨度上千年。然而,中国古代艺术的辉煌,正佐证了阮圆在文中所关心的问题,即中国近现代与传统的断层,再加上中国近代和当代的断层,都造成了近现代艺术家纷纷转投外国经典谱系,无法在自身的历史脉络中继续创造大师之作。

除此之外,阮圆还借鉴西方艺术史树立艺术家作为伟大天才生产大师之作的传统,讨论了中国艺术家一般不是通过某幅代表作,而是凭借诸如政治地位、“德艺双馨”的形象等获得大师地位的现象。同时,阮圆还讨论了柯律格所建议的在西方历史研究方法外另辟蹊径的中国纪传体史书写法[参见草乙|译介壹㈠],并指出中国史书这种暗含褒贬的“春秋笔法”对于中国艺术史书写的影响。

本文翻译的是阮圆文章节选。

:: 译文 ::

艺术中很少有像“大师之作”(masterpiece)这样令人无法辩驳的概念:一件作品要么是大师之作,要么不是。这种不容置喙的态度把大师之作放在了自1960年代以来的批判性与后现代主义不的对立面,也削弱了其作为一个当代学术研究对象的价值。

然而,在大众话语及主导艺术机构(如博物馆和艺术市场)中,大师之作不仅是可预见的,也是可以拿钱衡量的。比如说,费城美术馆花了3700万美元收藏了汤姆·艾金斯(Thomas Eakins)的《丑陋的诊所》(The Gross Clinic)(1875)(图1)。为了为这笔收藏筹款及辩护,美术馆制作了一个网上视频。策展人在里面骄傲地宣布这件作品是“大师之作“,并附带一众理由。对于艺术史家来说,尽管非议不断,大师杰作依然是构建经典的核心。

图1.《丑陋的诊所》(The Gross Clinic), 汤姆·艾金斯(ThomasEakins), 1875

三十多年前,英国艺术史家肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)出了一个对《什么是大师之作?》(What is a Masterpiece?)(1979)的趣答。这本小册子罗列了作者对于伟大的标准,引用的全是西方经典人物画。克拉克强调“想象的力量”和“专业技术”,并一度定义大师之作为“艺术天才汲取时代精华而使个体经验升华具有普世性的作品”。作为英国上流精英,克拉克拥趸甚众。他在1960年代末制作并主持了《文明》电视系列节目,把艺术欣赏带入普通百姓的生活。他是如此受欢迎,把克拉克自己都惊到了。他在回忆录中描述自己的人生是“漫长而无害的把戏”。

如果克拉克晚年的自白令人沉思,那么正是这种无伤大雅的自嘲,促使学者开始多维思考大师之作。在《成为蒙娜丽莎》(Becoming Mona Lisa)一书中,唐纳德·萨松(Donald Sassoon)追本溯源了一幅名不见经传的模特肖像画(一位佛罗伦萨商人的太太,或者变装达芬奇?),是如何成为世界上最有名的大师之作的。章节标题就已经揭示了《蒙娜丽莎》的多面性:“一幅革命性的油画”,“蒙娜丽莎作为视觉时代精神”,“被绑架的蒙娜”,“丽莎变波普”,“丽莎走向全球”等等。萨松用“成名之路”证明了大师之作不仅存在,而且还是艺术历史研究的理想题材。

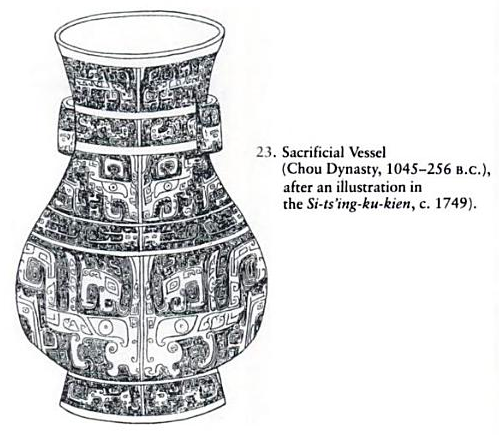

中国也许不具备像《蒙娜丽莎》这样的国际符号,也不和西方共享描述伟大画作的术语。不过,中国当然具有类似大师之作的概念,比如说“神品”,“妙品”,“逸品”。这些上千年的术语,和英文中的“masterpiece”(大师之作)、法文中的“chef-d’oeuvre”(杰作)及其他欧洲语言中的对应概念一样,已被时间改变和再演绎。有些情况下,中国的大师之作会被评注和藏家印章所肯定,作为其出处和鉴赏历史的证明。印章和评注越多,一幅作品的大师地位就越稳固。马啸鸿(Shane McCausland)称《女史箴图》(传为晋顾恺之所作,344–406)(图2)为“中国绘画的第一幅大师之作”,指出一幅画作的声望在于艺术史的主观意愿和受众。当丝质卷轴上盖满了历任显赫藏家的印章,以及在多次易主后积累的印刻篆录,原作就变成了一件中国早期艺术的“复合品”和“遗迹”。

图2.《女史箴图》,传为晋顾恺之所作

当中国绘画进入20世纪,新的形式、实践和功能都出现了。在撰写中国近代艺术的综述和展览目录时,先驱们如苏立文(Michael Sullivan),高居翰(James Cahill),高美庆(May ching Kao),安雅兰(Julia Andrews)都需要面对一个重大的任务,即在没有前人的参照下书写经典。欧洲的现代主义有一整套盖棺定论的大师之作,而中国现代主义的经典仍在发展和形成之中。可以说,我们还不在一个能够评价中国近代经典的位置上。但是,只要我们试图按照西方的模版书写中国近代艺术史,我们就无可避免地要面对大师之作。本文就是关于大师之作的史学探讨,并回顾反思当下学术研究中关于中国现代主义焦虑。

只有大师没有“大师之作”

中国近代艺术史更多叙述大师,而不是大师之作。最近在大陆出版的艺术史传记很少有详谈单独作品的。这些叙述也很少配图。同时,作者拥护艺术家的伟大,更多基于他们干了什么,比如去海外留学,或者领导了一个重要的艺术院系,而不是基于他们的创新精神和精湛技艺。把作品的意义基于人生经历的作法,使传记避开了质的区别,而偏向仅仅是编年体式的流派罗列。被奉为大师的艺术家的任何作品都是具有代表性的,比如吴昌硕(1844-1927)的花与石头画就可以轻易互相替换,同样也适用于徐悲鸿(1895-1953)画的马,傅抱石(1904-1965)的山水画。

这种重点关注大师而不是大师之作的现象也反应在以艺术家为中心的研究方法上。比如最近出版的张志欣等著的《海上画派》(2002),这是一本250个传记摘要合集。这本书收录了全彩翻印的名家之作,配以很少的文字说明。本书中的海上画派包括的艺术家貌似更多是基于他们的名声,而不是他们与这个流派的实质性联系。甚至连序言的作者,陈传席,都注意到了选取画家的不加区分。

……

依赖大师传记来组织书写的做法,反映了一种忽略中国现代主义的张力和矛盾的倾向,掩盖了背后的振荡与流变。这么做,占据中国现代主义一大部分的焦虑就被中和了。诚然,寻找关于中国现代主义复杂性的解释是一个令人敬佩的目标,但是需要注意的是,要避免随意分类史实。

在把握20世纪的多元又自相矛盾的艺术流派中,一种吸引人的做法是诉求于最广泛的一套“公分母”。传记体的“公分母”就是——所有艺术家都是人,更准确地说,英雄。对于西方人来说,标准范式下的英雄都是“天才”。对于中国人来说,艺术家集品行端正、爱国热情、坚持不懈、贫贱不移等品质于一身。从近期的李叔同(1880-1942,弘一法师)传记中可以瞥见这样的分类法。为了佐证李叔同作为一位开明的艺术家和热情的教育家形象,传记省略了李的混乱的私生活以及令他寻求皈依佛门的神经紊乱。郭适(Ralph Croizier)对于岭南画派大量借鉴(一说为“抄袭”)日本画(Nihonga)的研究—除去精彩的比较研究的材料,也会让部分读者感到不安。无论什么题材,书写近代时期最敏感的部分仍然是艺术家本身,尤其是当他们的家人或者追随者还在世时。

尽管有异议,传记依然是发人深省的。它能够帮助理解艺术品生产的文化环境。一些综述著作就是围绕资料详尽的传记展开的。李铸晋和万青力的《中国现代绘画史:民国之部》(2003)就是一个很好的例子。书的每部分都有一个主题式标题(比如说“地域性流派”,“木刻运动”,“抗战时期的绘画”),在每个标题下列有一串代表性艺术家。关于每个艺术家的独立文章,长从半页到五页不等,并用国际藏品做插图。这种“大师中心”式理解经典的主要好处是其可扩展性。做为一本不同人的生平的合集,这样的经典可以很容易修订。

人物传记在中国渊源已久。这种重要人物应该被研究的想法来自于由《春秋》(公元前5-6世纪)开创的中国史书的褒贬传统。这个传统树立道德楷模去激励、教化、启迪后人。现代关于著名艺术家的描述也凝聚了这种树立大师来代表国家的愿望。此外,从瓦萨里(Giorgio Vasari)的《艺苑名人传》(Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects)始,人物传记对于艺术史作为一个现代学科也至关重要,能把作品的技法、收藏史、真伪、涵意和被研究对象联系起来。正如伊丽莎白·曼斯菲尔德(Elizabeth Mansfield)写道,人物传记提供了一种“有序、看上去十分冷静的分析艺术的方法”。

但是,对于近代中国艺术史来说,“大师中心”模式的最大吸引力可能在别处:人物传记是最不冒犯经典规范的形式;叙事单位是个人,既能嵌入传承关系中,也可以独立其外。人物传记消弭了叛离既定正统叙事可能带来的张力。正如上文提到的,“海上画派”这一全面的标签,一串名字,掩盖了西方现代主义和中国现代主义的深层不同。

同理,分类法如西式油画、中式油画、传统水墨画,虽然是植根于历史用法,但会很容易陷入偷懒的史学。问题就在于,这样的框架会使艺术作品进入一种对于西方流派的补充或者对抗的简单粗暴的二元关系。像传记体本身,这样的分类法—如西式油画和中式油画,回避了既定延续性的不协调关系,比如地方史和国家史。进一步讲,这种分类法并没有分析不同媒介的重要性、竞争关系、相互影响,而倾向于对不同媒介一视同仁。

为使得大师之作的概念真正起作用,需要关注的是,每件艺术品的特殊性,以及在这个过程中行之有效地解释中国分裂的现代主义的策略。区分作品的一个关键因素是接受度,这点可以借用时间性(temporalities)来分析。接受度第一次出现在当年的观众与作品第一次接触时。此后,这件作品就要受制于在艺术家生前身后可能出现的历史评价。以下三个例子阐释了这种时间性的运作。

大师之作的受众

近代对于大师之作的其他称谓,比如“杰作”和“名画”,出现在期刊、展评和报纸上。这些称谓有实质性的评价,但又没有下绝对的论断。宣布一件作品为大师之作是从某一角度对其价值和影响的肯定。

1928年,哲学家与大学教授邓以蛰(1891-1973)评论了一个林凤眠(1900-1991)的绘画展,开篇便评价其中一幅作品为大师之作:“凤眠的杰作,要算《人类的历史》了。这幅画的前面,鲜血淋漓;其旁隐约可见的,仿佛是烂尸一具,横卧阶下;右傍偏中,立一希腊古瓶(?);再右为孔雀,两只上下对立,上面一只,它的深蓝色的翅尾,沿全幅的右边向上伸展。中间直立一裸体女子,全身颜色,红似桃花,算是画的中心…看前面一傍鲜血淋漓,颜色是躁动的,一边孔雀的神情同颜色则是生来镇静娇好;人生与自然杂处,一躁一静,煞是表示得妙…真可算得一幅大纯小疵的杰作了。”

邓以蛰是一位精通外国美学的现代知识分子。他是清朝书法大家邓石如(1743-1805)的后人(也是“两弹元勋”邓稼先的父亲——译者注),但在哥伦比亚大学受了西式教育。他以上的评论,把色彩和构图作为独立生命体,是一种沃尔夫林式(沃尔夫林,瑞士美术史家,主张形式分析与风格研究——译者注)的练习。邓没有试图解释意象—两只孔雀,烂尸,桃红的祼女—作为一种连贯的叙事,邓更关心的是它们的形式属性和关系。这种分析方法提供了关于图像的详尽的细节,为没有亲眼见过这幅画的读者再创造了一种“看的体验”。林凤眠的《人类的历史》(已佚)在当年是一幅有舶来品气质的油画,依赖于评论家如邓以蛰来让其优点显现,尤其是面向大众。

林凤眠这时期作品的美学基础,正是蔡元培(1868-1940)的著名主张”以美育代宗教”(1917)。《人类的历史》从名字和形式上来看,都反映了一种超然的视野。运用强烈的色彩和戏剧性的内容,这幅作品试图展现世界不为人知的活力,与最高全人类追求相呼应。林认为许多中国画太沉闷。他试图激起情绪,相信人心深处有一种否认价值相对论的情怀。可惜地是,像林凤眠的许多1920年代到30年代的作品于抗日战争和文革中毁灭一样,《人类的历史》也没能留存于世。这幅画被邓以蛰所赋予的大师之作地位也无法在今日被评价。

林凤眠的《人类的历史》和同时代被奉为大师之作的西式油画截然不同。徐悲鸿的《田横五百士》(1928-1930)(图3)描画了一个历史题材。长约11英尺,高约6英尺,这幅是徐悲鸿最大也是他非常自豪的一件作品。徐悲鸿甚至把自己也画了进去,作为一个包着头巾伸出手臂的年轻人,站在左边一排门客中。田横的故事取自司马迁著《史记》中的《田儋列传》。他讲了田横因拒绝降服汉朝而自杀的故事。徐的油画刻画了田横向门客告别的情景。其余门客为表忠心通通自杀。这幅画早于徐的其他有名历史画作。徐实践了他从巴黎国立高等美术学院学到的艺用人体解剖技巧。他于1928年开始画《田横五百士》,同年他接受了北京大学艺术学院院长一职。他大力推广表现肌肉、透视和复杂人体姿势的现实主义手法,以训练观察力和巧手。

图3. 《田横五百士》, 徐悲鸿, 1928 -1930

《田横五百士》是一个炫技之作,其风格对今天的观众来说可能有点别扭。苏立文曾写道:“尽管主题是中国的,处理方式却是典型的19世纪晚期沙龙画的风格,构图严谨,但缺乏戏剧冲突的真实感。”同样的话也可以用来形容徐悲鸿另一幅较晚时期的作品《愚公移山》(1940)(图4)。这幅画看上去就像一幅二手画稿的拼贴画。但是这些都不妨碍这些徐悲鸿的里程碑式的大场面作品成为当时的大师之作。《田横五百士》随着徐悲鸿参加了许多重要的展览,获得了一面倒的好评。在1936年广西第一届美术节展览会上,这幅画被放在大厅正前方,观众如织。它从为期一周的展览中的数千幅作品中脱颖而出。1939年,这幅作品随徐到新加坡参展,为战争筹款。文学家郁达夫在为《星州日报》撰文中形容这幅画为“气魄雄伟的逸品”。当时约有2到3万人看了这个展览。他们一定和19世纪欧洲人第一次看到雄壮的大卫(Jacques-Louis David)和德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的作品一样深受震撼。许多人购买了《田横五百士》的翻印画,这是纪念品中卖得最好的。徐将展览所得中的1万元捐献给广西国民革命军第五军的伤亡士兵家属。

图4. 《愚公移山》, 徐悲鸿, 1940

在接下来的几年抗日挣扎中,中国观众把田横以其五百烈士视同至死也要并肩战斗的人民群众。徐的画成了中国爱国主义的终极象征,这是他在1928年开始创作时所始料不及的。今天,这幅画还珍藏在北京的徐悲鸿纪念馆里。

尽管林凤眠的《人类的历史》和徐悲鸿的《田横五百士》都采用了西式画法,艺术家却将自己归入了不同的派系。林凤眠把自己视为超现实主义和野兽派的继承人,徐悲鸿却无视了欧洲先锋艺术转而回到法国19世纪新古典主义的怀抱。

两人的不同不仅体现在艺术风格上,也体现在毛时代的命运中。江青宣布林凤眠的画是“不西不中丑陋至极”并把他送进了监狱。徐悲鸿的历史画,相比之下,获得了极左的认可,使他在1949年就获得了中央美院的领导地位。但在那时,徐已经基本放弃了新古典主义而回到了传统的毛笔画。这种转变不仅简单反应了媒介的变化或艺术家自己的人生,而是强调了现代性工程的无常。

另外一幅满足了很多的情感和技术要求的作品是蒋兆和(1904-1986)的《流民图》(1943)(图5)。这是一件壁画式的丰碑。流离失所,贫病交加,这幅画展现了让人痛彻心扉的人道关怀和精湛的技艺。仔细察看细节—母亲抱着孩子垂下的身体,周围一片痛苦的神情—都显现了作者对于米开朗基罗(1475-1564)(图6)和维登(Rogier van der Weyden)(文艺复兴时期尼德兰画家——译者注)的巧妙引用。《流民图》秘密创作于日据时期的北平,并在1943年展出后马上被禁。次年在上海展出的努力也无疾而终。在1944到1953年间,这幅画完全从公共视野中消失。画作后失而复得,现收藏于北京中国美术馆,和120幅其他在当代中国艺术史上最有名的作品,一道被选为该馆2003年的“20世纪中国油画精品展”作品。这是一个明确的为《流民图》正名的时刻,这幅画正在走向成为大师之作的路上。

图5. 《流民图》, 蒋兆和, 1943

图6. 《哀悼基督》, 米开朗基罗, 1498 – 1499

谱系之歆羨

中国今天的艺术家似乎对于凡高、杜尚、达芬奇比对徐悲鸿、蒋兆和、吴昌硕、潘天寿更熟悉。他们可能会从宋代和唐代的大师之作中寻找灵感,而不是从近代,除了文革时期的讽刺意象、石涛(1642-1708)以及其他从现代主义打破传统的运动中找回的英雄。喻喻(Christina Yu)评论道:“今天的当代艺术世界不仅脱离了大众,还背弃了地方性艺术特色,尤其是更传统的如水墨画和书法。”对于被背弃的,我还要补充上中国自己的现代主义传统。事实上,这种当下流行和现代主义先驱之间的失联,是首先促使我问出“何为大师之作?”的原因。如果有那么多大师,那为什么有那么少大师之作?那么少的能继续激发今日中国主流艺术的作品?这个问题不在于缺少艺术家的成就,而在于对经典断裂的集体焦虑,对于艺术家作怎样的选择才能在最清晰有力的谱系中保持队形。这就联系到当代中国艺术时下流行的对于达芬奇、凡高、安迪沃霍尔以及其他西方经典大师的引用,或者是石涛和八大山人(最受追捧的本土“反偶像”代表)。近期在台北举办个展的纽约工作的张宏图,就是一个例子。只是标题——如《石涛(万点恶墨变奏)- 梵谷》和《八大(六扇屏)- 塞尚》(图7),就已经显示了这种引用。很明显这些本身就已经很壮美的画,和20世纪初的中国画仅有微弱的形式上的联系。中国现代主义的早期时刻已经被他们自己的时代遗忘了,成了历史上一个孤立的实体。

图7. 《八大(六扇屏)- 塞尚》, 张宏图

这种近代和当代的断裂不仅仅发生在中国。在欧洲现代主义之外的边缘文化都倾向于视自己的现代主义传统为外围。就算是在美国,在今天几乎没有艺术家会注意到John Marin,Alfred Maurer,Morgan Russell和Stanton MacDonald Wright,这些美国早期先锋艺术举足轻重的人物。John Martin也是一个很有趣的跨文化研究对象。他对水彩的偏好是从纽约大都会美术馆的中国水墨画得来灵感。他醉心于笔画的多样性,颜墨浸入白纸的方式,以及水溶性媒介的晕染效果。在地球的另一端,中国艺术家李叔同及其同时代的日本水绘(mizue)推广者也在朝同一方向前进。把这些文化边缘的美学放在一起研究,也许会重新审视甚至重新定位文化中心,从而带来一串新的大师之作。

…大师之作这个概念本身不一定有什么意义,但是生产大师之作的多重机制却是。…艺术展览与美术馆在树立大师之作上发挥着作用。不过,被收入一次展览并不能保证大师之作的地位,没有收录也不会让一幅作品就此无缘。这引向了谢柏柯(Jerome Silbergeld)提出的一个问题:“女性大师之作(mistresspiece)呢?”女性创作的伟大艺术品是否该及如何嵌入中国现代主义经典中呢。尽管在二十世纪早期有前所未有数量的中国女性进入地方学校或出国学习艺术,能够成为“大师”的女艺术家却几乎没有。一个证据便是今日中国并不存在一座纪念某位女艺术家的纪念馆。而男性艺术家纪念馆却有不少,比如北京的徐悲鸿纪念馆,上海的刘海粟美术馆,杭州的潘天寿纪念馆。就算女画家潘玉良(1899-1977)(图8)被首都博物馆于2007年举办大型回顾展,她在中国现代主义中的地位也不过像玛丽·卡萨特(Mary Cassatt)(1844-1926)(美国旅法印象派女画家——译者注)或者莫里索(Berthe Morisot)(法国印象派女画家,多次担任马奈的模特并成为马奈的弟媳——译者注),而不是毕加索或者马蒂斯。也就是说,男性中心的艺术世界的阴影下的一抹调色。

图8. 《自画像》, 潘玉良

…

总的来说,大师之作超越了美学或者技巧上的成就。大师之作的集合体携带了一套艺术史家想要奋力证明的假设。在近几十年,“天才”这个笼统的概念已经暴露了其弱点,经典建设必须转向艺术作品本身,以便能启示价值判断的历史形成过程。不过,“大师—天才”和“大师之作”依然是艺术史正统的保留项目。他们劫后余生,依然活跃在综述性书本和当代艺术中。对于一些当代艺术家来说,踏出这个“大师”框架,可能就断了与大众市场的联系。再说,重新消费经典意象,难道不正是和后现代主义不谋而合吗?面对这样的矛盾,艺术史家就更有义务去提高对经典建设的批判性认识,使新老大师之作都能名至实归。

:: 原文出处 ::

阮圆,《什么是大师之作?史学的焦虑以及现代中国的绘画分类》,节选自姚进庄(编)《书写现代中国艺术:史学研究》(2009年西雅图美术馆)94-105页。

Wong, Aida Yuen, ‘What Is a Masterpiece? Historiographical Anxieties and Classifications of Painting in Modern China’, in Josh Yiu (eds.),Writing Modern Chinese Art: Historiographic Explorations, Seattle:Seattle Art Museum, 2009, pp. 94-105.

,《罗汉图》,设色绢本,1178年-488x1024.jpg)